科研成果

种植科研究团队新发现:新型抗菌/促成骨表面修饰策略可降低种植体周围炎风险

近日,北京口腔医院孙玉洁副主任医师/耿威教授团队与北京化工大学材料科学与工程学院的徐福建教授/段顺教授团队合作在《Advanced Functional Materials》(Q1区,IF=18.5)上发表了题为“Bone Implants with Promoted Antibacterial and Osteointegration Performances via a One-Step Surface-Bioactivation Strategy Based on Polyphenol-Amine Chemistry”的研究论文。这一研究不仅为种植体的表面功能化提供了创新性解决方案,还具有广泛的材料表面改性应用前景,对其他医用植入材料的开发具有借鉴意义。

种植牙已成为牙齿缺失治疗的核心方法,其关键在于种植体与骨组织形成稳定的骨结合。然而,由于口腔是一个复杂的有菌开放环境,其中超过700种不同细菌共同存在,细菌在种植体表面粘附并形成菌斑生物膜是导致种植体周围炎并最终导致骨结合失败的重要原因。因此,在种植体植入后,种植体表面是细胞优先粘附还是细菌优先粘附,决定了种植治疗的成败:若细胞优先粘附、增殖并向成骨方向分化,则有利于骨结合形成,确保种植成功;反之,细菌的优先粘附则可能引发菌斑生物膜的形成,导致种植体周围炎及骨结合失败。

目前,促进细胞粘附的种植体表面修饰方法多种多样,但存在一个普遍挑战——由于细菌和细胞在结构上具有一定相似性,一些增强细胞粘附和增殖的修饰方法同时也可能促进细菌粘附,增加感染风险;而抗菌表面修饰往往又可能抑制细胞的粘附,影响骨结合效果。因此,开发一种既能有效抑制细菌粘附,又能促进细胞增殖和成骨的表面修饰策略,已成为提升种植治疗成功率的重要研究方向。

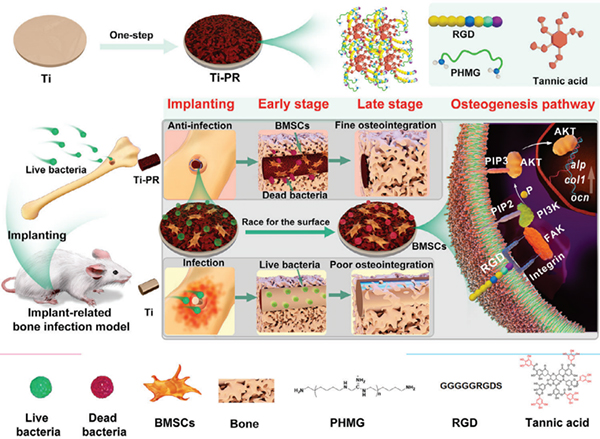

(抗菌/促粘附表面Ti-PR的构建方式及作用机制)

针对这一挑战,研究团队开发了一种基于天然多酚类化合物的简便一步法表面修饰策略,通过协同作用同时实现抗菌和促成骨功能。该策略利用单宁酸的氧化自聚反应及其与含氨基化合物的高效共价反应,将阳离子抗菌剂和细胞粘附增强剂协同引入种植体表面,构建出具有双功能的表面涂层。该涂层通过在材料表面形成高度稳定的结构,一方面有效清除超过99%的常见病原菌,显著抑制细菌的粘附和增殖;另一方面,通过促进间充质干细胞向成骨方向分化,实现了优异的骨结合效果。

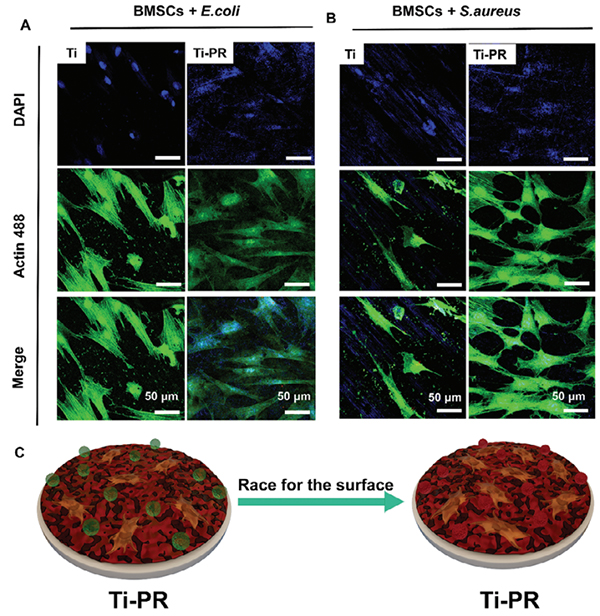

(Ti-PR 细菌-细胞共培养竞争性粘附)

在细胞-细菌共培养环境下,双功能表面展现出细胞增殖与粘附性能显著增强的同时,细菌活性受到有效抑制。此外,RNA-Seq分析揭示,该表面修饰通过激活PI3K/Akt信号通路促进了骨髓间充质干细胞的成骨分化过程。在体内实验中,植入模型验证了该表面在抗感染与骨结合中的卓越效果,为解决传统表面修饰策略难以兼顾抗菌和成骨的问题提供了新的思路。

在本研究中,Ti-PR表现出优异的抗菌性能和促细胞粘附、增殖、成骨性能。当PHMG和RGD同时修饰于材料表面时,二者发挥协同作用,在赋予材料抗菌性能的基础上,进一步促进了细胞的粘附。这种协同作用使得细胞在材料表面的粘附过程中更具优势,从而在细胞与细菌的竞争中占据主动地位。细胞的优先粘附和生长又进一步增强了材料对细菌的抵抗能力,形成一种良性循环。同时,RGD可通过激活PI3K/Akt通路,促进材料表面成骨。最终,通过这种“竞争性粘附”机制,种植体表面形成良好的骨结合,降低了发生种植体周围炎的风险。这一研究不仅为种植体的表面功能化提供了创新性解决方案,还具有广泛的材料表面改性应用前景,对其他医用植入材料的开发具有借鉴意义。

首都医科大学附属北京口腔医院博士徐弛、北京化工大学材料科学与工程学院博士孙美州为本论文共同第一作者,北京化工大学徐福建教授、段顺教授与首都医科大学附属北京口腔医院耿威教授、孙玉洁副主任医师为本文共同通讯作者。该研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金和北京市医院管理中心“青苗计划”的资助。